Autrice: Aneta Walczak

L’11 novembre, Festa Nazionale dell’Indipendenza in Polonia, è un giorno di grande forza simbolica, che si manifesta in tutta la cultura polacca – dalle cerimonie statali fino all’arte. Questo giorno simboleggia la vittoria dello spirito della nazione, che, nonostante gli anni di schiavitù, non ha perso la fede nella libertà. L’anno 1918 rappresenta nella pittura polacca una vera esplosione di simbolismo. Il ritorno della Polonia sulla mappa del mondo dopo 123 anni di spartizioni non è stato ridotto a un unico quadro concreto o tipico; al contrario, ha liberato tra gli artisti una valanga di messaggi multidimensionali. La simbologia dell’11 novembre nell’arte polacca è ricca e stratificata. Non si limita a documentare il giorno stesso, ma si concentra su idee, eroi ed emozioni che accompagnarono il recupero dell’indipendenza. L’arte della Seconda Repubblica cominciò in modo rivoluzionario a sottolineare il culto degli eroi, le grandi visioni della rinascita nazionale e le immagini della rigenerazione. Vi invitiamo a una rassegna dei dipinti più importanti nella pittura polacca che hanno l’11 novembre come sfondo.

Non esiste un quadro preciso che documenti il giorno del Recupero dell’Indipendenza da parte della Polonia, ma le fonti della simbologia si trovano nelle opere polacche più importanti incentrate attorno al culto di Józef Piłsudski. L’uso della sua immagine è uno degli elementi che costruiscono una sorta di identità visiva di questa giornata particolare. È una figura-simbolo, un uomo che ha ingannato il corso della storia. Non fu solo il “Costruttore dell’Indipendenza”, ma soprattutto un Stratega inflessibile e un Capo che, con la propria volontà, impose il ritorno della Polonia sulla mappa. La sua vita e la sua attività hanno lasciato un’impronta sui destini del paese nella prima metà del XX secolo. La sua figura domina nella maggior parte dei dipinti riferiti agli eventi del 1918.

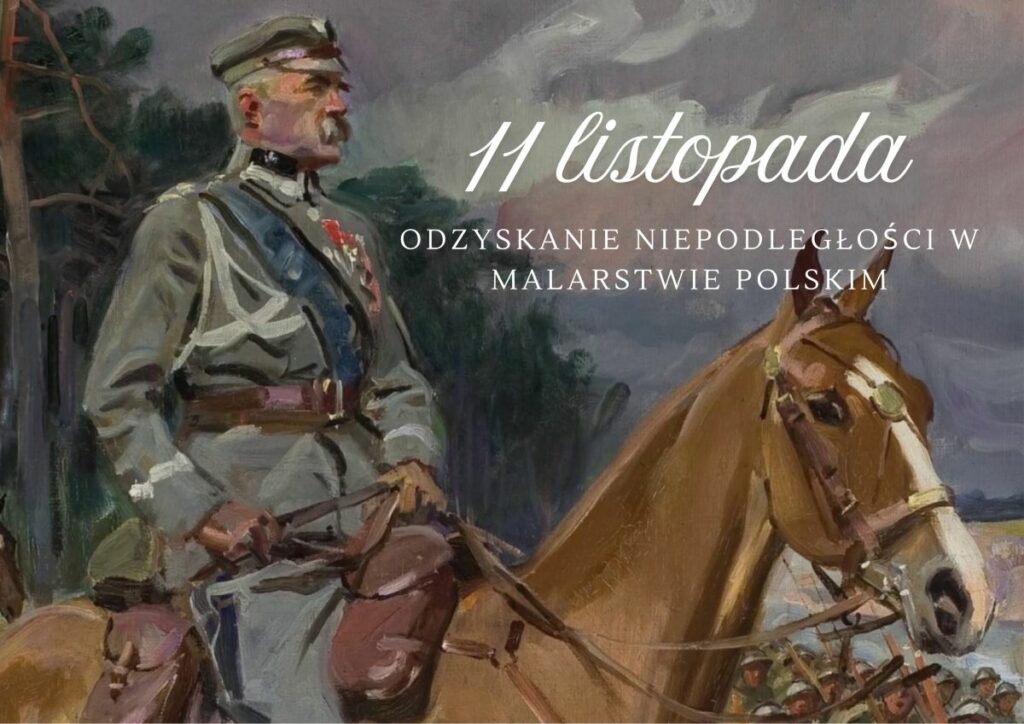

Józef Piłsudski sulla Kasztanka – Wojciech Kossak

Uno dei dipinti più iconici è Piłsudski sulla Kasztanka di Wojciech Kossak. È anche il capolavoro più riconosciuto tra i polacchi che raffigura l’immagine del Comandante. Molto raramente il protagonista delle rappresentazioni del pittore, famoso per opere come la Panorama di Racławice, era una singola figura, il che sottolinea ancor più l’importanza della figura di Józef Piłsudski. Il dipinto fu realizzato nel 1928, dunque in un momento in cui il culto del Maresciallo era al massimo della sua forza.

La scena rappresentata da Wojciech Kossak non fu una semplice fantasia artistica. Il Maresciallo Piłsudski, insieme alla sua leggendaria giumenta, posò per il pittore nel 1927. La fedeltà ai dettagli fu cruciale – si vede ad esempio nell’assenza della criniera che caratterizzava la Kasztanka. Il quadro nacque dopo gli eventi epocali per il Maresciallo del colpo di stato di maggio del 1926. Questo pone l’opera sotto una nuova luce: diventa uno strumento propagandistico volto a consolidare e rafforzare la sua autorità. Sebbene il culto di Piłsudski fosse già molto forte, il fatto che il Maresciallo posasse attivamente dimostra la sua determinazione personale a ottenere un effetto finale perfetto e idealizzato.

La leggendaria Kasztanka rappresentata nel quadro è la giumenta su cui Józef Piłsudski cavalcò per tutta la Prima guerra mondiale e anche dopo. La fattrice, di splendida colorazione castano chiaro con caratteristiche macchie bianche, fu un dono di Maria, figlia di un aristocratico, per i fucilieri della I Brigata. Questo bel animale conquistò subito il cuore del Comandante. Col tempo anche la Kasztanka ricambiò questo legame speciale, diventando fedele a Piłsudski al punto da consentire la monta solo a lui. Tale relazione crebbe rapidamente fino a diventare un simbolo di lealtà sulla via del combattimento.

Non possiamo identificare una scena storica concreta e documentata ritratta nel dipinto. Nel 1927 Piłsudski non comandava più le truppe in campo di battaglia, pertanto la tela di Kossak è indubbiamente un ritratto immaginario. L’artista, creando un paesaggio suggestivo sullo sfondo, attinge alla memoria epica nazionale, con probabili riferimenti al trionfo strategico nella guerra polacco-bolscevica del 1920. Vale la pena sottolineare che Kossak realizzò un’allegoria storica, non un reportage. Unì simboli: la figura del Capo con il simbolo dell’azione legionale, collocando la composizione nell’aura della più grande vittoria militare della Polonia rinata.

Ritratto del Maresciallo Józef Piłsudski – Wojciech Kossak

Un secondo dipinto di Kossak che assicurò al Maresciallo la “immortalità visiva” fu il ritratto “da cartolina” di Piłsudski del 1928, in cui il Maresciallo sta in uniforme completa, con le mani appoggiate sull’elsa della sciabola, guardando leggermente dall’alto, come se guardasse al passato. Le riproduzioni di questo ritratto vennero distribuite negli uffici e nelle scuole, canonizzando il codice visivo del “padre dell’indipendenza”.

Ritratto del Maresciallo Józef Piłsudski – Józef Mehoffer

Un altro esempio è il ritratto del Maresciallo Józef Piłsudski di Józef Mehoffer, realizzato su commissione della Cancelleria Civile del Capo dello Stato. Il dipinto è caratterizzato da una ricca simbologia volta a sottolineare il rango e la dignità del suo protagonista. Il Maresciallo Józef Piłsudski indossa il suo caratteristico uniforme grigio-azzurra usata dal 1920. È girato leggermente verso sinistra, con la gamba sinistra avanzata. Il soggetto è ritratto con la mano appoggiata sulla sciabola e con guanti chiari nelle mani – attributo di potere. Attraverso la spalla sinistra di Piłsudski è passata la fascia azzurra dell’Ordine dell’Aquila Bianca, e sulla tasca sinistra dell’uniforme è visibile la stella dell’Ordine. Probabilmente si tratta dell’unico ritratto del Comandante raffigurato con questa massima onorificenza statale, il che simboleggia l’esercizio delle massime cariche.

Il Maresciallo è posto sullo sfondo di una scalinata coperta da un tappeto rosso, che simboleggia il potere e l’origine nobile. Alla sommità della scalinata si trova una nicchia con uno scudo araldico quadripartito in un cartiglio, contenente gli stemmi di Polonia e Lituania. Ai lati dello stemma sono collocate figure di arcangeli in armatura. In primo piano, in basso, è messo in risalto un’aquila stilizzata dell’epoca stanisławiana, posta su uno scudo amazzonico. Ai lati della composizione sono sistemati fucili in cavalletti e appoggiati corone con nastri bianco-rossi, in memoria dei caduti nella lotta per l’indipendenza.

Questo dipinto costituisce un’unica fusione tra ritratto del potere e allegoria storica, sottolineando sia i meriti personali di Piłsudski sia la continuità della tradizione statale.

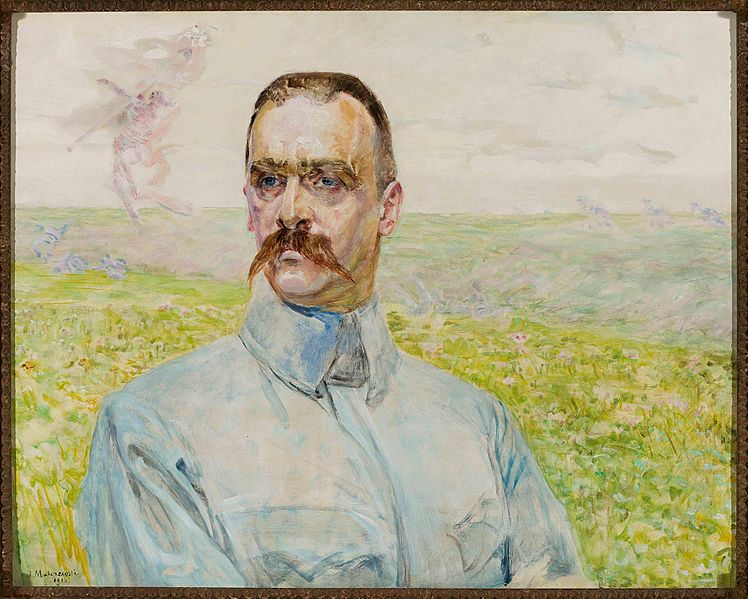

Ritratto del Brigadiere Piłsudski – Jacek Malczewski

Il successivo, cruciale per il culto del ritratto, fu realizzato nel 1916. L’artista ritrasse Józef Piłsudski come brigadiere delle Legioni Polacche, in un’inquadratura en trois-quarts (a mezzo busto). Tuttavia si tratta di qualcosa di più di un semplice ritratto: è inserito in un paesaggio, il che contribuisce a interpretarlo come una profezia simbolica di libertà.

Malczewski, celebre pittore simbolista, inizialmente aveva pianificato di collocare sulla tela un uccello rapace, probabilmente un’aquila, come incarnazione delle alte ambizioni di Piłsudski. Tuttavia il ritratto, temendo che il simbolo gli posasse sulla testa, lo dissuase decisamente da questa idea. Ma il pittore non rinunciò a introdurre l’elemento. L’opera finale, completata nel 1916 e nota come “Ritratto del Brigadiere Piłsudski”, contiene – curiosamente – una figura sfocata dietro le spalle del Brigadiere: Nike, la dea greca della vittoria. Malczewski insinuò una visione del trionfo dipingendo un ritratto che divenne profezia della futura indipendenza polacca.

Nike delle Legioni, Jacek Malczewski

La figura allegorica di Nike fu presentata da Malczewski anche in un secondo dipinto intitolato con il nome della dea. Per l’artista non era un semplice motivo antico; divenne un simbolo chiave dell’ideologia messianica della rinascita. L’artista, fervente sostenitore delle Legioni Polacche, formazione che costituì il seme dell’esercito polacco negli anni 1914–1918, introdusse questa figura in numerose tele dipinte durante la Prima guerra mondiale.

Il quadro mostra Nike con una corona d’alloro e un ramoscello di palma per premiare il legionario caduto. Porta sulle spalle un intero fascio di palme, in attesa di altri eroi. Il gesto della dea diventa un segnale che dà avvio, sullo sfondo, a un mistero: nel vasto campo di battaglia i soldati caduti ascendono al cielo su ali angeliche.

La morte qui è la chiave di una doppia resurrezione: della patria sul piano politico e dei suoi salvatori in una dimensione metafisica. Per esprimere questa idea l’artista ha unito la mitologia antica alla simbologia cristiana.

La partenza della Prima Compagnia da Oleandry – Wojciech Kossak

Se dovessimo indicare un’opera che si inserisce, anche indirettamente, nella rappresentazione del processo di recupero dell’indipendenza da parte della Polonia, un buon esempio sarebbe La partenza della Prima Compagnia da Oleandry, che è un atto visivo fondativo dell’Esercito Polacco. Ritrae il momento storico del 6 agosto 1914, quando la Prima Compagnia sotto il comando di Józef Piłsudski partì dagli Oleandry di Cracovia per attraversare il confine con la Russia. Il movimento e la compatta colonna dei soldati in marcia non solo sottolineano la disciplina e l’unità delle Legioni, ma simboleggiano soprattutto la rottura con la politica conciliante. Fu il momento dell’annuncio: la Polonia prende da sola la via della lotta per l’indipendenza. Il dipinto fu realizzato dopo il 1918, dunque il suo ruolo fu chiaro – servì alla propaganda statale, consolidando il mito del “fatto legionario” come l’unica strada giusta verso la libertà e legittimando il ruolo storico di Piłsudski come Capo della Nazione.

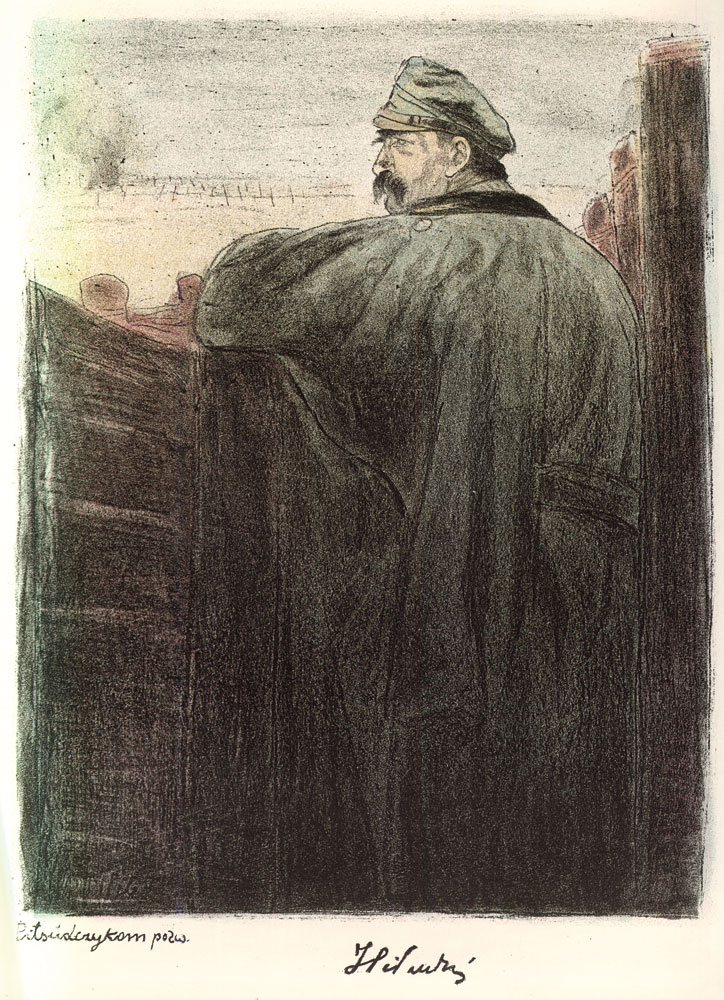

Józef Piłsudski sulla ridotta di Kostiuchnówka – Leopold Gottlieb

Il mito del sacrificio e dell’eroismo legionari è rafforzato anche dal dipinto Józef Piłsudski sulla ridotta di Kostiuchnówka di Leopold Gottlieb. La battaglia di Kostiuchnówka nel luglio 1916 fu la più sanguinosa delle Legioni Polacche. Il taccuino di Stanisław Janowski conta circa 120 acquerelli e disegni; vi sono tra essi i primi ritratti di Józef Piłsudski esposti a Cracovia nel dicembre 1914, nei quali egli fu immortalato con e senza barba. Nell’opera di Gottlieb questo tema assumeva una dimensione di imperativo morale. L’opera è un manifesto visivo e una testimonianza inoppugnabile: Piłsudski e i suoi soldati hanno avuto un grande influsso sul corso della storia. Il quadro proclama decisamente che l’indipendenza non fu un dono, ma venne conquistata a prezzo di sangue, istituendo così il sacrificio delle Legioni come fondamento della sovranità.

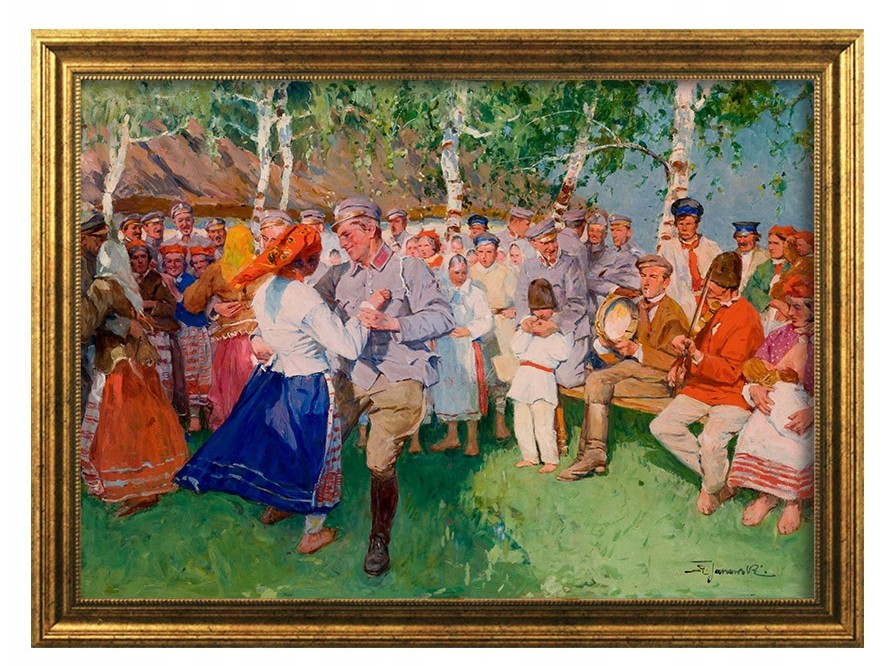

Ułani, ułani, ragazzi dipinti… – Stanisław Janowski

Un esempio un po’ diverso rispetto ai precedenti nel fissare il mito dell’azione dei legionari è l’opera di Stanisław Janowski, che si impose nella storia dell’arte come cronista visivo delle Legioni e co-artefice del mito dell’11 novembre. Janowski si unì alle Legioni Polacche nel settembre 1914, servendo principalmente nella II Brigata e nel 2º Reggimento Ułanów. Creando arte, fu un soldato-artista e cronista degli eventi. Durante tutto il periodo del servizio, come fotografo ma anche con disegni, documentò la vita nel campo. Fissò la storia a Rafajłowa e creò scene di genere come Ułani, ułani, ragazzi dipinti… (1916). Esse sono ancora oggi una fonte storica e artistica inestimabile sulla quale si è costruita la memoria della guerra.

Pascha – Zofia Stryjeńska

Una interessante e diversa interpretazione della simbologia dell’11 novembre fu proposta da Zofia Stryjeńska. L’artista si distaccò nettamente dalla convenzione e scelse deliberatamente di rinunciare al pathos storico e alla celebrazione del capo, tipici della pittura bellica, in favore dell’espressione della pura emozione e del trionfo culturale. Stryjeńska rifiutò la grisaglia e il martirio, sostituendoli con un’esplosione vitale di trionfo, gioia ed energia creativa del risveglio nazionale, che esprimeva mediante una festa di colori e la dinamica del folklore polacco. Lo fece in La Resurrezione della Nazione e in cicli di grafiche quali Pascha o in opere ispirate a motivi slavi e folklorici dell’epoca post-1918. Questi ritratti erano la prova che la libertà non è soltanto politica, ma soprattutto indipendenza dello spirito e esplosione di energia creativa. La forma geometricizzante e il folklore polacco che emergono dalle sue opere costituivano un’opposizione rivoluzionaria alla martirologia e all’estetica degli occupanti. Erano la dimostrazione artistica che la Polonia libera possedeva una propria identità culturale.

11 novembre e un nuovo inizio nell’arte: Rytm e i Formisti

Stryjeńska è solo un esempio della ricerca di nuove forme espressive. L’11 novembre e gli anni a seguire non furono soltanto una svolta politica, ma anche un catalizzatore per la ricerca di una nuova estetica nella pittura polacca. Gli artisti avvertirono la necessità e il bisogno di creare una forma degna di uno stato libero, svincolata dalle influenze dei dominatori. Doveva essere liberata dalla martirologia della schiavitù e dalle influenze straniere.

Oltre a Zofia Stryjeńska, i creatori del Nuovo Stile Nazionale furono Władysław Skoczylas, Eugeniusz Zak e Konrad Winkler. Insieme fondarono il gruppo Rytm come reazione alla riconquista dell’indipendenza, divenendo uno dei movimenti più importanti nella ricerca di una nuova estetica nazionale. Questo gruppo realizzò una svolta estetica: riuscì con successo a innestare motivi popolari polacchi nel canone dell’arte moderna, dimostrando che la cultura polacca era vitale e capace di creare forme moderne.

Il secondo gruppo rivoluzionario fu quello dei Formisti, attivi circa dal 1917, con figure come Stanisław Ignacy Witkiewicz e Tytus Czyżewski. Manifestavano radicalità ed espressionismo. I loro esperimenti di stampo cubizzante furono un atto simbolico di liberazione della creatività da ogni dovere imposto, inclusi quelli storici e nazionali. In contrapposizione a Rytm, i Formisti cercavano una forma universale, che poneva l’arte polacca allo stesso livello delle correnti d’avanguardia europee più importanti. I dipinti, per esempio, di Leon Chwistek non dicono dell’indipendenza attraverso il ritratto di Piłsudski, ma attraverso il radicalismo della forma, manifestando che uno stato libero richiede un’arte libera, innovativa e inflessibile.

L’11 novembre non solo ha reso possibile, ma ha imposto ai creatori polacchi una violenta ridefinizione estetica. La libertà dello Stato significava per gli artisti l’obbligo di creare una nuova forma, libera dall’influenza straniera. Dovettero risolvere un dilemma fondamentale: l’identità visiva della Polonia libera doveva essere radicata nella tradizione viva oppure porsi alla testa dell’avanguardia europea, rompendo completamente con la storia?

Sommario

Gli anni di guerra, il recupero dell’indipendenza da parte della Polonia nel 1918 e il ventennio successivo mostrano il tema dell’indipendenza in tutti i movimenti stilistici conosciuti. L’arte delle Legioni è rappresentata sia dai dipinti classici di Wojciech Kossak, dalle acquerelli di Leopold Gottlieb, dalle forme cubiste di Leon Chwistek, sia dalle grafiche d’avanguardia di Zofia Stryjeńska o dalle immagini simboliche di Malczewski. Józef Piłsudski è una figura che ha dominato l’estetica polacca del XX secolo. La sua immagine – dalle tele visionarie dei simbolisti come Malczewski, attraverso i ritratti ufficiali della Seconda Repubblica – crea una narrazione stratificata sull’identità nazionale, l’indipendenza e la memoria collettiva. Dalle tele visionarie dei simbolisti come Malczewski, ai ritratti eroici ed espressivi di capi come Kossak, l’atto del recupero dell’indipendenza esiste nell’arte come incarnazione della volontà nazionale, del coraggio e del patriottismo moderno. L’arte della Seconda Repubblica rivelò un enorme bisogno di rivoluzione, fondando un culto inviolabile degli eroi, visioni cruciali di resurrezione nazionale e manifesti estetici radicali di uno Stato libero e determinato. La data più precisa che delimita i cambiamenti nella pittura polacca legati al recupero dell’indipendenza è naturalmente l’11 novembre 1918. Alla martyrologia, al pessimismo, alla simbolica della sofferenza e alla tematica storica rappresentata da Matejko subentra un manifesto estetico violento: il culto del Capo, la gioia per il ritorno dell’indipendenza e la ricerca di uno stile proprio e dell’indipendenza, anche nell’arte.

Immagine principale: Frammento del dipinto Józef Piłsudski sulla Kasztanka, Wojciech Kossak, fonte.